Weltgeschichte

Alle Bücher aus der Reihe der Weltgeschichte

Weltgeschichte

Vom Urknall bis zur heutigen Welt im Umbruch

Letzte Beiträge

Über die Weltgeschichte

Bücher über die Weltgeschichte gibt es viele und gewiss besteht an Lexika und Enzyklopädien kein Mangel. Hinzu kommen unzählige Bücher, von denen viele auf ihre Weise sehr gut sind und die Geschichte jeweils aus einem besonderen Blickwinkel betrachten.

Aber diese WELTGESCHICHTE ist anders: In der Form einer interdisziplinären Universalgeschichte verschafft sie ein maximales Wissen über die unendliche Geschichte unseres Universums, unserer Welt und unserer Menschheit. Sie ist eine kluge Orientierungshilfe für alle, die das Mosaik der historischen Ereignisse besser einordnen und verstehen wollen, und erhältlich bei Amazon.

Entdecken Sie mit mir die faszinierende Entwicklung unseres Universums und unserer Menschheit

Die Weltgeschichte als Ganzes verstehen: Eine interdisziplinäre Universalgeschichte

Von den physikalischen Ursprüngen des Kosmos bis zur modernen Ethik – das Mammutprojekt von Prof. Dr. Gerhard Picot.

Wer die Gegenwart verstehen will, darf die Weltgeschichte nicht nur als Abfolge von Jahreszahlen betrachten. Auf weltgeschichte.de präsentiert Prof. Dr. Gerhard Picot eine außergewöhnliche Universalgeschichte, die über den Tellerrand der klassischen Historie hinausblickt.

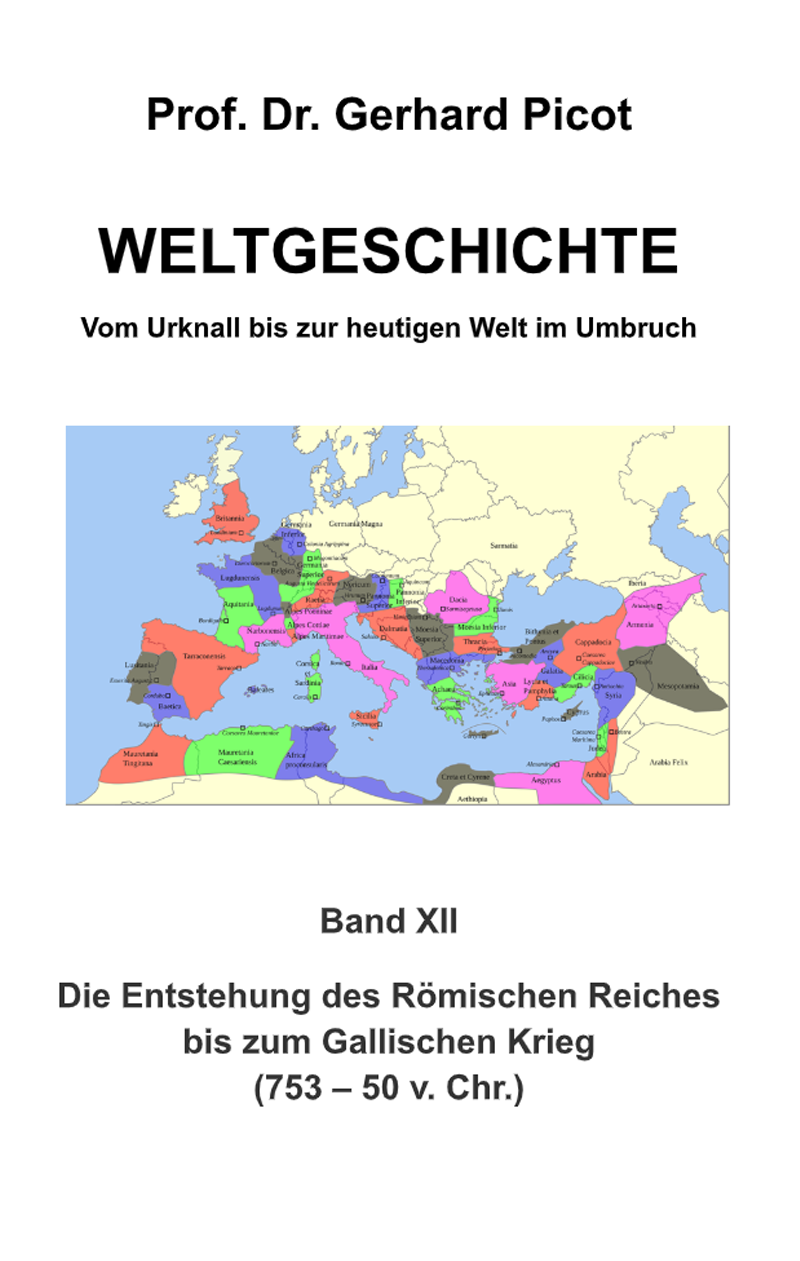

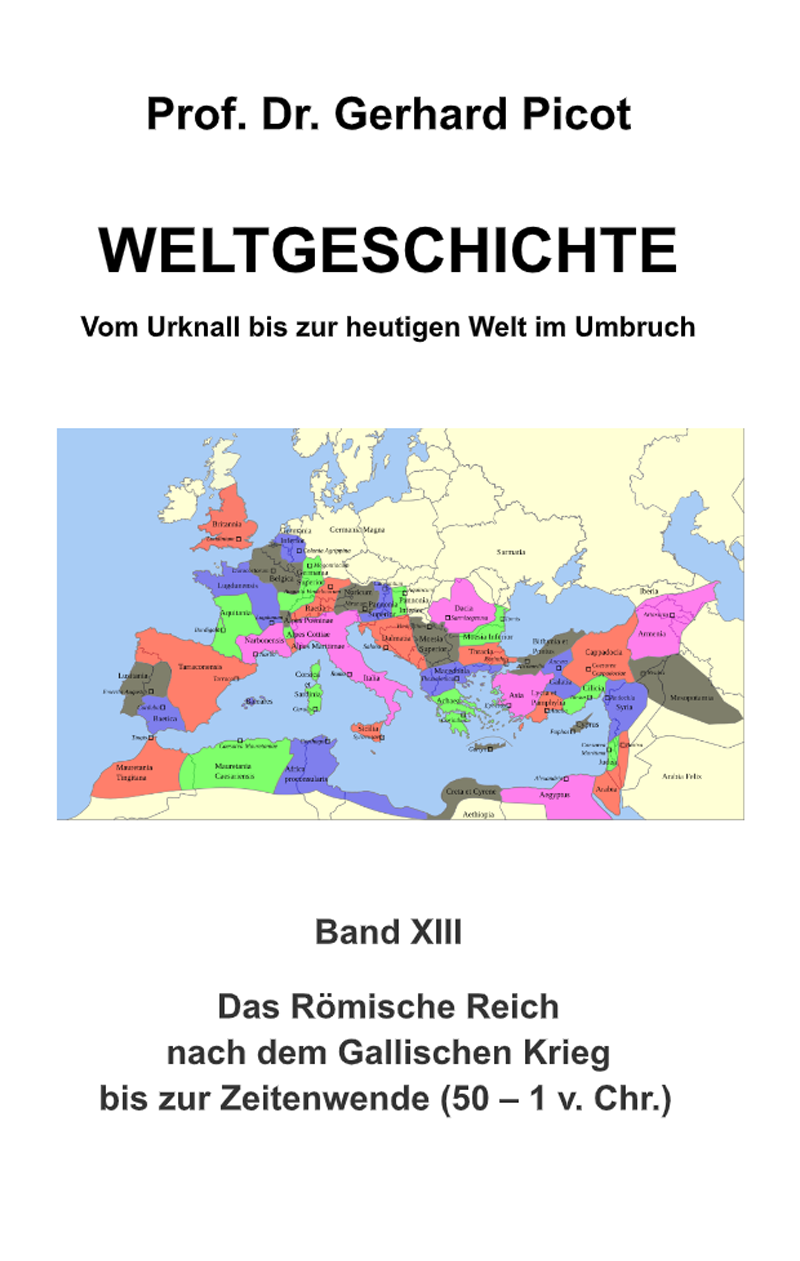

In 14 Bänden verknüpft er die Erkenntnisse der Astrophysik, Biologie, Archäologie und Philosophie zu einem großen, verständlichen Mosaik.

Diese Reise beginnt vor 13,82 Milliarden Jahren mit dem Urknall, führt über die geologische Formung unserer Erde und die biologische Evolution des Menschen bis hin zu den großen zivilisatorischen Durchbrüchen. Erleben Sie eine chronologische Darstellung, die komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge kurzweilig und tiefgründig erklärt. Es ist eine Einladung, die unendliche Geschichte unseres Universums und unserer Menschheit als zusammenhängendes Portrait neu zu entdecken.